Un grand écrivain et un marin avisé

Henri-René-Albert-Guy de Maupassant est né le 5 août 1850 au château de Miromesnil, près de Dieppe. Peu de temps après sa naissance, ses parents se sont installés à Château-Blanc, à une quinzaine de kilomètres d’Étretat.

Henri-René-Albert-Guy de Maupassant est né le 5 août 1850 au château de Miromesnil, près de Dieppe. Peu de temps après sa naissance, ses parents se sont installés à Château-Blanc, à une quinzaine de kilomètres d’Étretat. Guy retrouvait aussi la mer lorsqu’il allait chez sa grand-maman à Fécamp, dont la maison surplombait le port. Là aussi il y avait des algues foncées, des coquillages nacrés, des patelles et des goélands au cri strident. Il entraînait ses cousins dans un jeu où il était le capitaine d’un navire qui hurlait : « Tribord ! Bâbord ! Hissez les voiles ! » Quand la fin de l’été arrivait et qu’il devait retourner au collège, il adoptait un stratagème : il faisait semblant d’être malade, mais d’une maladie qui lui laissait juste le temps de retourner à la maison. Puis, les symptômes disparaissaient peu à peu et il recommençait à gambader dans les alentours, comme il en avait l’habitude.

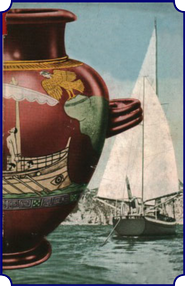

Âgé de 14 ans, Guy de Maupassant se sentait prisonnier au collège de Yvetot, où il avait été envoyé. Et pour chasser ce sentiment d’emprisonnement, il s’était fait promettre par sa mère qu’à la fin de l’école, avec les sous destinés à la fête de fin d’année à laquelle il renonçait volontiers, elle lui aurait acheter une barque. Il avait déjà une idée bien précise du modèle de bateau : il voulait un bateau-pêcheur avec le fond rond, où il pourrait mettre quelques livres, il prendrait avec lui son chien adoré Mathô et partirait au large. Une fois la barque reçue, il aimait se rendre à son endroit favori, se mettait à pêcher ou plongeait dans l’eau et nageait avec énergie au milieu de la mousse créée par les vagues qui caressaient ses membres, lui donnant une agréable sensation. D’autres fois, il se joignait à des pêcheurs et les aidait à jeter leurs filets. Il exposait son visage aux éclaboussures de l’eau de mer et rentrait à la maison avec du sel plein la figure. Quand il tardait à rentrer, sa mère devenait anxieuse. Ils avaient déjà vécu ensemble une aventure dangereuse. Un jour, alors qu’ils étaient sur la plage d’Étretat, la marée avait commencé à monter à l’improviste. Ils s’étaient alors mis à courir en direction de la falaise où une corde à nœuds pour grimper était fixée. Mais ce jour-là la corde avait disparu et ils ont dû remonter en s’agrippant avec peine aux rochers et aux touffes d’herbe…

Âgé de 14 ans, Guy de Maupassant se sentait prisonnier au collège de Yvetot, où il avait été envoyé. Et pour chasser ce sentiment d’emprisonnement, il s’était fait promettre par sa mère qu’à la fin de l’école, avec les sous destinés à la fête de fin d’année à laquelle il renonçait volontiers, elle lui aurait acheter une barque. Il avait déjà une idée bien précise du modèle de bateau : il voulait un bateau-pêcheur avec le fond rond, où il pourrait mettre quelques livres, il prendrait avec lui son chien adoré Mathô et partirait au large. Une fois la barque reçue, il aimait se rendre à son endroit favori, se mettait à pêcher ou plongeait dans l’eau et nageait avec énergie au milieu de la mousse créée par les vagues qui caressaient ses membres, lui donnant une agréable sensation. D’autres fois, il se joignait à des pêcheurs et les aidait à jeter leurs filets. Il exposait son visage aux éclaboussures de l’eau de mer et rentrait à la maison avec du sel plein la figure. Quand il tardait à rentrer, sa mère devenait anxieuse. Ils avaient déjà vécu ensemble une aventure dangereuse. Un jour, alors qu’ils étaient sur la plage d’Étretat, la marée avait commencé à monter à l’improviste. Ils s’étaient alors mis à courir en direction de la falaise où une corde à nœuds pour grimper était fixée. Mais ce jour-là la corde avait disparu et ils ont dû remonter en s’agrippant avec peine aux rochers et aux touffes d’herbe…Après avoir fini l’école obligatoire et atteint l’âge adulte, Maupassant alla vivre à Paris, dans la maison de son père, près de la station de Saint-Lazare. Il avait un travail au Ministère, dans un bureau situé au sous-sol, où il se sentait plus que jamais prisonnier.

En 1870, il s’enrôla comme volontaire et l’expérience de guerre, qu’il décrit dans un récit, le transforma énormément. Une fois retourné à Paris et dès qu’il avait un peu de temps libre, il allait à Argenteuil ramer sur le fleuve. Il se mettait un débardeur de marin, s’installait puis commençait à ramer avec beaucoup d’énergie.

En 1870, il s’enrôla comme volontaire et l’expérience de guerre, qu’il décrit dans un récit, le transforma énormément. Une fois retourné à Paris et dès qu’il avait un peu de temps libre, il allait à Argenteuil ramer sur le fleuve. Il se mettait un débardeur de marin, s’installait puis commençait à ramer avec beaucoup d’énergie. En hiver 1873, il décida de se faire construire une barque pour la navigation fluviale et de l’appeler Étretat. Il confia ce travail au père Bernard. Avec un peu d’imagination, il se voyait déjà naviguer, prêt à dépasser les plus petits bateaux, mais malheureusement les choses ne se passèrent pas comme prévu. Lorsque le constructeur lui livra la barque, Guy remarqua qu’elle n’était pas faite comme il faut. La hauteur des voiles n’était pas correcte et la gaffe se cassa tout de suite. Toutefois, il n’écrivait que des choses positives dans les lettres adressées à sa mère, il lui parlait des agréables journées passées à nager et ramer à Bezons. Il ne lui parlait pas des choses négatives ni du travail qui allait très mal. Une de ses connaissances alla trouver le Ministre de l’Instruction demander un poste de travail pour le jeune Guy dans ce ministère. Mais il était aussi malheureux avec ce nouveau travail, les deux semaines de vacances d’été passaient vite alors que les onze mois d’attente pour les suivantes étaient interminables.

Une vie en voyage

Flaubert aurait bien voulu voir son disciple, qu’il chérissait comme son fils, dédier plus de temps à l’écriture. « Trop de putains, trop de canotage, trop d’exercice – disait-il – Il faut lâcher les rames pour la plume ». Mais Guy n’avait aucune intention de laisser les rames pour la plume et continuait sa vie de toujours. Toutefois, il trouva quand même le temps d’écrire. En 1880, il publia son premier livre Soirées de Médan, un recueil de nouvelles parmi lesquelles Boule de suif qui reçut l’approbation inconditionnelle de Flaubert. Cependant, le maître eut juste le temps de la lire. Il mourut quelques mois après, le 8 mai de cette année-là.

Flaubert aurait bien voulu voir son disciple, qu’il chérissait comme son fils, dédier plus de temps à l’écriture. « Trop de putains, trop de canotage, trop d’exercice – disait-il – Il faut lâcher les rames pour la plume ». Mais Guy n’avait aucune intention de laisser les rames pour la plume et continuait sa vie de toujours. Toutefois, il trouva quand même le temps d’écrire. En 1880, il publia son premier livre Soirées de Médan, un recueil de nouvelles parmi lesquelles Boule de suif qui reçut l’approbation inconditionnelle de Flaubert. Cependant, le maître eut juste le temps de la lire. Il mourut quelques mois après, le 8 mai de cette année-là.Après le succès de ce livre, Maupassant quitta le Ministère et commença à collaborer avec quelques éditeurs de journaux. Il loua une chambre à Sartrouville, au milieu des tilleuls, sur les rives de la Seine, devant le château Maisons-Laffitte et du parc de Saint-Germain-en-Laye. Là, entre deux baignades, il travaillait sur son nouveau livre La Maison Tellier, un recueil de nouvelles dont la première, qui donne le titre à l’œuvre, raconte la vie tragique de filles de joie dans une maison close. Tous les jours, il allait manger au restaurant chez Lelière.

Entretemps, sa mère s’était installée en Corse pour l’hiver dans le but de bénéficier du climat chaud et sec de l’île, propice à sa santé. Quand l’écrivain alla la trouver, il s’inspira de son séjour pour écrire un article pour Le Gaulois.

Entretemps, sa mère s’était installée en Corse pour l’hiver dans le but de bénéficier du climat chaud et sec de l’île, propice à sa santé. Quand l’écrivain alla la trouver, il s’inspira de son séjour pour écrire un article pour Le Gaulois. De retour en France, il décida d’aller passer quelques jours dans la maison familiale à Étretat. Mais sans la présence de sa mère, l’endroit lui semblait triste. Il y avait de la neige, la température était en-dessous de zéro et dans cette maison vide et glaciale il souffrait de la solitude. En plus de la solitude de la maison il ressentait la solitude de la vie, le désarroi commun à tous les êtres humains, le poids du vide dans le Rien éternel….

Au printemps, il retourna dans sa maison de Sartrouville. Il voulait y rester au moins trois mois, en isolement total, pour corriger le premier jet de La Maison Tellier et revoir le recueil de nouvelles dont faisait partie Sur l’eau. La seule personne qu’il rencontrait en cachette était Marie-Paule, son amante du moment. Elle allait le trouver travestie en homme et ensemble ils allaient faire le tour des bordels de la région. Quand La Maison Tellier fut terminé, avec ses histoires de filles et de canotiers, il provoqua un scandale et son éditeur refusa de le distribuer.

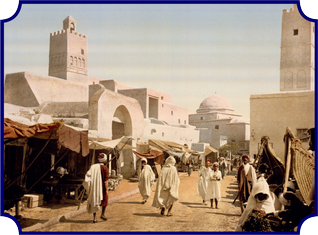

En 1881, malgré quelques problèmes de santé et torturé par les névralgies, il décida de partir en Algérie pour aller voir la guerre qui s’y déroulait. Il s’embarqua début juillet sur le Abd-el-Kader et dès qu’il fut au large, il se sentit mieux. Il avait l’impression d’avoir laissé tous ses maux à Paris. Sur le pont, il respirait l’air marin à pleins poumons et regardait la Méditerranée ornée de paillettes grâce à la lumière du soleil. En tant que reporter de Le Gaulois, il dut rejoindre le corps d’expédition française envoyé contre les rebelles. Le soir même de son arrivée en Algérie, il fut invité à une fête.

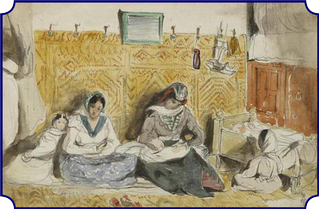

Le jour d’après il alla à la découverte du souk, visita les mosquées et se promena au milieu des palmiers. Il avait l’impression que les femmes locales étaient sorties d’une aquarelle de Delacroix. Cependant, malgré l’aspect merveilleux proposé par le spectacle, il ne perdait jamais le sens critique dans ses descriptions et ne tombait pas dans le pittoresque. Il n’était pas victime de préjudices, il écrivit la vérité sur l’insurrection de Bou-Amama contre la présence française, bien que cette vérité fût déplaisante pour la France. Il jugea de façon négative le comportement du gouverneur et des fonctionnaires étrangers, qui ne faisaient rien pour comprendre l’Algérie et ses habitants. Dans son article pour Le Gaulois il dénonça l’administration française qui se comportait de façon injuste envers les autochtones et qui appauvrissait le pays.

Le jour d’après il alla à la découverte du souk, visita les mosquées et se promena au milieu des palmiers. Il avait l’impression que les femmes locales étaient sorties d’une aquarelle de Delacroix. Cependant, malgré l’aspect merveilleux proposé par le spectacle, il ne perdait jamais le sens critique dans ses descriptions et ne tombait pas dans le pittoresque. Il n’était pas victime de préjudices, il écrivit la vérité sur l’insurrection de Bou-Amama contre la présence française, bien que cette vérité fût déplaisante pour la France. Il jugea de façon négative le comportement du gouverneur et des fonctionnaires étrangers, qui ne faisaient rien pour comprendre l’Algérie et ses habitants. Dans son article pour Le Gaulois il dénonça l’administration française qui se comportait de façon injuste envers les autochtones et qui appauvrissait le pays. D’Algérie il se rendit à Saïda, où la chaleur infernale lui brûlait les mains et le canon de son fusil. Il dormait au milieu des punaises, buvait de l’eau putride et faisait de mauvaises rencontres avec les vipères, les chacals et les scorpions. Il apercevait par-ci par-là des carcasses de chameaux démembrés par les vautours. Il voyait une grande misère, qui contrastait avec l’opulence dans laquelle vivaient les officiers de l’armée française. Il rencontrait des journalistes français qui lui semblaient trop asservis au pouvoir colonial et ça le rendait pessimiste.

Une fois retourné dans la capitale, il envoya au journal des articles audacieux où il prenait la défense des Algériens. Puis il repartit, cette fois-ci à cheval, et s’aventura dans le Sahara. Il franchit les gorges de la Chiffa, traversa les provinces de Medea et de Chlef, arriva à Touggourt, alla dans la région du Mzab puis se dirigea vers les oasis de Bou Saâda, Sérif et Kherrata.

Il envoya d’autres articles au journal dans lesquels il s’insurgeait contre le destin réservé aux habitants de la Kabylie. Il termina son voyage à Constantine et à Annaba, où il arriva « bronzé comme un noir. »

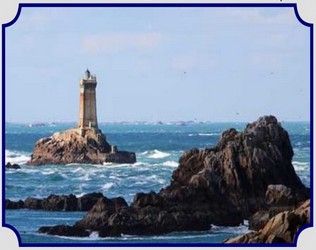

Le 10 septembre il s’embarqua pour la Corse. Puis il se rendit à Gênes, où sa mère s’était installée entretemps. Ensemble ils sont allés à Florence, puis il alla à Cannes et de là il retourna à Paris. Pendant qu’il était en Algérie ses articles avaient fait du bruit et l’avaient rendu célèbre. Les directeurs de journaux se l’arrachaient.  Il choisit de collaborer avec le Gil Blas. Puis, malgré ses problèmes aux yeux, il continua d’écrire d’arrache-pied, avec une production littéraire formidable. Il termina la rédaction de Une vie, écrit de nombreux articles dans lesquels il parlait entre autre de politique. Et il n’arrêtait pas de voyager. En juillet il alla en Bretagne contempler la mer depuis la pointe Raz et gravit le Mont-Saint-Michel.

Il choisit de collaborer avec le Gil Blas. Puis, malgré ses problèmes aux yeux, il continua d’écrire d’arrache-pied, avec une production littéraire formidable. Il termina la rédaction de Une vie, écrit de nombreux articles dans lesquels il parlait entre autre de politique. Et il n’arrêtait pas de voyager. En juillet il alla en Bretagne contempler la mer depuis la pointe Raz et gravit le Mont-Saint-Michel.

En 1883 le livre Une vie fut publié sous forme de feuilletons mais l’éditeur Hachette le trouva obscène et en interdit la distribution dans les gares. Cette décision suscita le commentaire sarcastique d’un bon vivant qui affirma alors que le vrai danger pour les voyageurs n’était donc pas le risque de déraillement du train mais la rougeur embarrassante des lecteurs vis-à-vis des autres passagers. Après avoir assumé un majordome avec la fonction de cuisinier, Maupassant alla à Étretat avec lui, dans sa nouvelle maison.  Alors qu’ils se rapprochaient du passage étroit, l’écrivain bondit sur ses pieds dans la voiture et s’exclama : Il partait de bonne heure le matin pour de longues promenades et respirait à pleins poumons l’odeur des pins, cueillait les fraises dans le jardin et donnait à manger aux poissons dans la fontaine. Il avait logé le majordome François dans une caloge, sorte de grosse barque appuyée sur des poteaux dans le jardin et aménagée de façon à la rendre habitable et confortable. Au début de 1884, divers récits ont paru dans les journaux et trois nouveaux livres ont été publiés, dont Au soleil.

Alors qu’ils se rapprochaient du passage étroit, l’écrivain bondit sur ses pieds dans la voiture et s’exclama : Il partait de bonne heure le matin pour de longues promenades et respirait à pleins poumons l’odeur des pins, cueillait les fraises dans le jardin et donnait à manger aux poissons dans la fontaine. Il avait logé le majordome François dans une caloge, sorte de grosse barque appuyée sur des poteaux dans le jardin et aménagée de façon à la rendre habitable et confortable. Au début de 1884, divers récits ont paru dans les journaux et trois nouveaux livres ont été publiés, dont Au soleil.

Alors qu’ils se rapprochaient du passage étroit, l’écrivain bondit sur ses pieds dans la voiture et s’exclama : Il partait de bonne heure le matin pour de longues promenades et respirait à pleins poumons l’odeur des pins, cueillait les fraises dans le jardin et donnait à manger aux poissons dans la fontaine. Il avait logé le majordome François dans une caloge, sorte de grosse barque appuyée sur des poteaux dans le jardin et aménagée de façon à la rendre habitable et confortable. Au début de 1884, divers récits ont paru dans les journaux et trois nouveaux livres ont été publiés, dont Au soleil.

Alors qu’ils se rapprochaient du passage étroit, l’écrivain bondit sur ses pieds dans la voiture et s’exclama : Il partait de bonne heure le matin pour de longues promenades et respirait à pleins poumons l’odeur des pins, cueillait les fraises dans le jardin et donnait à manger aux poissons dans la fontaine. Il avait logé le majordome François dans une caloge, sorte de grosse barque appuyée sur des poteaux dans le jardin et aménagée de façon à la rendre habitable et confortable. Au début de 1884, divers récits ont paru dans les journaux et trois nouveaux livres ont été publiés, dont Au soleil.Les deux amours de sa vie : sa mère et le soleil

Quand il allait rendre visite à sa mère à Cannes, il louait un appartement ensoleillé proche du sien, avec vue sur mer. Il travaillait jusqu’à midi, puis l’après-midi il sortait en mer sur sa petite baleinière Louisette qu’il avait achetée. Il affrontait de manière intrépide les vagues, comme quand il était jeune homme. Il allait méditer sur les tombes du cimetière protestant, d’où il voyait la mer. Il est aussi allé voir le carnaval de Nice, mais n’a pas du tout apprécié, il le définit comme « une fête pour abrutis ». Il rentra à Paris, où il faisait froid et neigeait, pour suivre les travaux de rénovation de son appartement rue Montchanin. En attendant, il habitait provisoirement rue Dulong.

Au mois d’avril il retourna à Cannes et retrouva les couleurs et la lumière de la Méditerranée qu’il aimait tant, mais n’y resta pas longtemps. Il rentra à Paris puis continua en direction de sa maison au bord de La Manche, dite la Guillette. Là il menait une vie de gentilhomme de campagne, il avait des poules pour les œufs frais, arrosait les fraises et jouait à la pétanque avec les habitants. Dès que l’appartement de Paris fut prêt, il s’y installa. Il passait la plus grande partie de la journée dans la serre, son endroit préféré. Il y avait installé une chaise longue et s’allongeait pour écrire et bronzer, entouré de fleurs, de plantes tropicales et de nombreux objets ramenés des pays visités.

Au mois d’avril il retourna à Cannes et retrouva les couleurs et la lumière de la Méditerranée qu’il aimait tant, mais n’y resta pas longtemps. Il rentra à Paris puis continua en direction de sa maison au bord de La Manche, dite la Guillette. Là il menait une vie de gentilhomme de campagne, il avait des poules pour les œufs frais, arrosait les fraises et jouait à la pétanque avec les habitants. Dès que l’appartement de Paris fut prêt, il s’y installa. Il passait la plus grande partie de la journée dans la serre, son endroit préféré. Il y avait installé une chaise longue et s’allongeait pour écrire et bronzer, entouré de fleurs, de plantes tropicales et de nombreux objets ramenés des pays visités. Début 1885 fut publié le roman Bel-Ami. Maupassant n’était pas très bien, il avait des problèmes d’estomac mais malgré cela, il partit en Italie avec le peintre Gervex et le journaliste George Legrand au mois d’avril. Il était fasciné par les paysages italiens. À Venise il fut dégoûté par l’odeur nauséabonde émanant de la lagune, mais a admiré l’œuvre de Tiepolo et l’intérieur du palais des Doges. Rome aussi puait les ordures et ne l’a pas conquis. Il trouvait la zone des forums trop petite et la fontaine de Saint Pierre tellement grande qu’on aurait pu y faire un bain de pieds. Le Jugement Dernier de Michel-Ange lui donna l’impression d’être une croûte. Après avoir visité Naples et le Vésuve, ses compagnons de voyage s’en retournèrent alors que lui continua pour Sorrente, Amalfi, Salerne et Ischia.

De là il alla à Palerme, où il visita en premier lieu les catacombes des Capucins, qu’il détailla minutieusement dans un article pour Le Figaro. Il fut très frappé par ce « musée de la mort », où les corps momifiés des défunts portaient une plaque autour du cou avec leur nom et la date de leur mort. «…» Le sourire horrible des trépassés le glaçait jusqu’aux os. Les femmes, désormais décharnées, avaient les chaussettes qui tombaient et les chaussures trop grandes. Après avoir visité la cathédrale de Monreale il alla à Agrigente visiter une mine de soufre. L’odeur acre dans les galeries le faisait suffoquer et il était dégoûté de voir travailler les enfants. Il continua ensuite son voyage jusqu’à

De là il alla à Palerme, où il visita en premier lieu les catacombes des Capucins, qu’il détailla minutieusement dans un article pour Le Figaro. Il fut très frappé par ce « musée de la mort », où les corps momifiés des défunts portaient une plaque autour du cou avec leur nom et la date de leur mort. «…» Le sourire horrible des trépassés le glaçait jusqu’aux os. Les femmes, désormais décharnées, avaient les chaussettes qui tombaient et les chaussures trop grandes. Après avoir visité la cathédrale de Monreale il alla à Agrigente visiter une mine de soufre. L’odeur acre dans les galeries le faisait suffoquer et il était dégoûté de voir travailler les enfants. Il continua ensuite son voyage jusqu’à  Syracuse, où il fut frappé par les formes de la statue de la déesse Vénus. Il alla à Catane le 15 mai car il voulait aller sur l’Etna. Il visita aussi Lipari, avant de retourner à Naples puis à Rome. Après avoir rejoint Gênes, il continua pour Cannes où se trouvait sa mère, puis il rentra à Paris. Quand il ouvrit les paquets des objets provenant de Sicile, il découvrit qu’ils étaient tous cassés et les morceaux de soufre étaient en miette.

Syracuse, où il fut frappé par les formes de la statue de la déesse Vénus. Il alla à Catane le 15 mai car il voulait aller sur l’Etna. Il visita aussi Lipari, avant de retourner à Naples puis à Rome. Après avoir rejoint Gênes, il continua pour Cannes où se trouvait sa mère, puis il rentra à Paris. Quand il ouvrit les paquets des objets provenant de Sicile, il découvrit qu’ils étaient tous cassés et les morceaux de soufre étaient en miette. Il se rendait souvent à Étretat où il pratiquait la chasse avec son nouveau chien. Il fabriquait lui-même les cartouches pour tirer sur les cailles, les perdrix et les lièvres. Une fois la saison de la chasse terminée, il alla en Auvergne pour un traitement thermal. Il faisait des excursions à Chateauneuf-les-Bains, qui d’après lui était le plus beau coin de la région. Dans le paysage calme de la Limagne, au milieu des coteaux d’origine volcanique, il préparait son nouveau roman, Mont-Oriol. En automne, il dut rentrer à Paris pour collaborer avec les éditeurs. Cependant, sa santé mentale se détériorait et un jour, alors qu’il descendait le long des Champs-Elysées, il eut le sentiment que son âme le quittait pour se dissoudre dans l’air. Il se sentait comme un fantôme sans chair ni os, qui allait à tâtons entre les passants transformés en ombre. Il avait mal aux yeux et à la tête et avait des palpitations, mais continuait à voyager. L’été suivant, en août 1886, il alla en Angleterre participer à la fête du baron de Rothschild dans le château de Waddesdon, dans le Hampshire. L’idée de rencontrer des membres de l’aristocratie anglaise le saisissait d’émotion. Il alla à Oxford à bord d’un bateau à vapeur sur la Tamise. Cependant le temps était mauvais, il pleuvait, il faisait froid et il décida de rentrer plus tôt que prévu à Paris. Il prit donc congé de la baronne de Rothschild, lui exprimant son désir de la revoir dans la capitale française.

Le 13 octobre Maupassant acheta un nouveau bateau à voile, un cotre de neuf tonnes de jauge, qu’il baptisa Bel Ami. Il était content d’être de retour sur la côte d’Azur, les jardins étaient en fleurs, les soirées agréables et les nuits parfumées. Il s’installa au Chalet des Alpes, d’où il jouissait d’une vue imprenable sur la promenade des Anglais, sur la baie des Anges, sur le golfe Juan, sur les îles de Lérins, et du côté de la terre ferme, il avait vue sur les Alpes. Le majordome François, devenu son ange gardien, souhaitait que ces lieux magnifiques et cette nature aussi belle puissent l’aider à être de meilleure humeur et à avoir de l’inspiration… L’écrivain se levait à huit heures, faisait une petite promenade, travaillait jusqu’à onze heures, faisait la douche et déjeunait. En début d’après-midi, il s’aventurait dans la forêt de Vallauris. Mais, contrairement à ce que souhaitait François, le fait d’habiter dans un petit paradis ne l’aidait pas à évincer l’enfer qui se trouvait en son for intérieur. Le naufrage dans la folie qui atteignit le protagoniste dans le récit de Horla le saisit lui aussi au point de voir un étranger dans le reflet du miroir lorsqu’il se regardait. Et cet étranger prenait possession de lui, le vampirisait et le phagocytait.

Le 13 octobre Maupassant acheta un nouveau bateau à voile, un cotre de neuf tonnes de jauge, qu’il baptisa Bel Ami. Il était content d’être de retour sur la côte d’Azur, les jardins étaient en fleurs, les soirées agréables et les nuits parfumées. Il s’installa au Chalet des Alpes, d’où il jouissait d’une vue imprenable sur la promenade des Anglais, sur la baie des Anges, sur le golfe Juan, sur les îles de Lérins, et du côté de la terre ferme, il avait vue sur les Alpes. Le majordome François, devenu son ange gardien, souhaitait que ces lieux magnifiques et cette nature aussi belle puissent l’aider à être de meilleure humeur et à avoir de l’inspiration… L’écrivain se levait à huit heures, faisait une petite promenade, travaillait jusqu’à onze heures, faisait la douche et déjeunait. En début d’après-midi, il s’aventurait dans la forêt de Vallauris. Mais, contrairement à ce que souhaitait François, le fait d’habiter dans un petit paradis ne l’aidait pas à évincer l’enfer qui se trouvait en son for intérieur. Le naufrage dans la folie qui atteignit le protagoniste dans le récit de Horla le saisit lui aussi au point de voir un étranger dans le reflet du miroir lorsqu’il se regardait. Et cet étranger prenait possession de lui, le vampirisait et le phagocytait. C’est seulement quand il se trouvait à la barre du Bel Ami qu’il était serein. Il éprouvait une satisfaction animale, s’enivrait de soleil et aimait la compagnie des deux marins qu’il avait engagé. Il s’amusait à les voir exécuter les manœuvres, louvoyer, se mettre en panne, lofer… Il expliquait à François la raison pour laquelle il n’aimait pas la société, les conversations qu’on entendait, en particulier celles des femmes, frivoles et superficielles. Leurs contenus semblaient tous sortis du même moule. Toutefois, il y avait une femme avec un esprit différent des autres, c’était Geneviève Bizet, veuve du compositeur et remariée avec le juge Straus. Il l’invitait sur son bateau, elle acceptait, mais par mesure de précaution, venait toujours accompagnée d’une amie. Quand il ne naviguait pas, Maupassant travaillait, posait sur le papier ses pensées et ses sentiments.

En février 1887, Mont-Oriol fut publié à Paris. Maupassant se trouvait à Antibes et, le matin du 23, il fut réveillé par une forte secousse d’un tremblement de terre. Il se précipita chez sa mère, et lorsqu’il vit qu’elle n’était pas dans le jardin comme d’habitude, il s’inquiéta. Finalement, elle apparut et elle lui expliqua qu’à son âge, tout prenait plus de temps.

En février 1887, Mont-Oriol fut publié à Paris. Maupassant se trouvait à Antibes et, le matin du 23, il fut réveillé par une forte secousse d’un tremblement de terre. Il se précipita chez sa mère, et lorsqu’il vit qu’elle n’était pas dans le jardin comme d’habitude, il s’inquiéta. Finalement, elle apparut et elle lui expliqua qu’à son âge, tout prenait plus de temps.Au début d’avril l’écrivain se rendit à Étretat mais retourna à Cannes vers la fin du mois pour voir comment se déroulaient les travaux de rénovation de la maison suite aux dommages causés par le tremblement de terre. Il retourna ensuite à Paris pour solliciter l’éditeur Havard et lui donner les sous qui lui incombaient. Il faisait froid dans la capitale, mais lui passait ses journées dans la serre, où il faisait bien plus chaud que dans l’appartement y attenant.

Le 17 mai sortit une nouvelle version de Le Horla. Vu que ce nom avait été donné à une montgolfière, l’écrivain fit un voyage sur cette dernière. Le ballon aérostatique partit de Bruges mais Maupassant n’apprécia guère cette expérience car il souffrit du froid en altitude. Il retourna à Étretat en train, à temps pour voir les hortensias en fleurs. Dans le jardin, huit tortues tenaient compagnie aux deux chattes. Lui se promenait au milieu des frênes de l’allée et se forçait de manger les épinards qu’il détestait tant, cuisinés par François. Le mois de septembre était arrivé et l’été touchait à sa fin, mais le beau temps continuait. Les habitants se baignaient encore dans la Manche et jouaient au tennis sur l’herbe. Maupassant préférait aller chasser et inviter des amis manger le gibier préparé par François.

Vers la fin de l’année 1887, il alla à Tunis et y resta jusqu’au début du mois de janvier. Lorsqu’il débarqua à Marseille, il alla, comme à l’accoutumée, à l’hôtel de Noailles et se fit donner la chambre habituelle, celle avec une vue imprenable sur la Cannebière.

Au mois de janvier 1888 sortit Pierre et Jean. Maupassant craignait que cette œuvre soit un échec car c’était un récit très cruel. À Paris, l’écrivain se soignait avec des bains de vapeur, mais son esprit nomade reprenait le dessus. Il pensait à un autre voyage à faire en automne, dans le sud. Le choix se porta sur Alger, où il débarqua avec François le 5 octobre, après une traversée très agréable. Il descendit au Grand Hôtel Oasis, qui donnait sur le port. Au milieu de ces maisons blanches, caressées par la mer turquoise, il se sentait à son aise. Il travaillait dans deux pièces très lumineuses mais pleines de moustiques. Il achetait l’eau à un porteur d’eau borgne. De temps en temps il prenait le train de 5h45 pour le cap Marifou où il admirait le lever du soleil. écrit-il. Cependant, sa santé était toujours plus précaire, il avait des troubles d’estomac, mal aux yeux, mal à la tête, aucune idée ne s’y bousculait, c’était seulement une « boîte à migraine ».

Au mois de janvier 1888 sortit Pierre et Jean. Maupassant craignait que cette œuvre soit un échec car c’était un récit très cruel. À Paris, l’écrivain se soignait avec des bains de vapeur, mais son esprit nomade reprenait le dessus. Il pensait à un autre voyage à faire en automne, dans le sud. Le choix se porta sur Alger, où il débarqua avec François le 5 octobre, après une traversée très agréable. Il descendit au Grand Hôtel Oasis, qui donnait sur le port. Au milieu de ces maisons blanches, caressées par la mer turquoise, il se sentait à son aise. Il travaillait dans deux pièces très lumineuses mais pleines de moustiques. Il achetait l’eau à un porteur d’eau borgne. De temps en temps il prenait le train de 5h45 pour le cap Marifou où il admirait le lever du soleil. écrit-il. Cependant, sa santé était toujours plus précaire, il avait des troubles d’estomac, mal aux yeux, mal à la tête, aucune idée ne s’y bousculait, c’était seulement une « boîte à migraine ». Après avoir acheté un fusil à percussion, il allait chasser la panthère dans la forêt de Tenuet-el-ad, située dans le massif montagneux de Ouarsenis. Cependant, l’arme était défectueuse et donc il se contentait de la porter en bandoulière lors de ses excursions. Chaque jour il parcourait cinq ou six kilomètres au milieu des plantes de laurier aux fleurs roses, puis il se rendait au hammam pour se relaxer. Il découvrait les gorges connues seulement des Arabes, qui ressemblaient à celles illustrées dans le Journal des voyages. La nuit il dormait dans des abris de fortune ou dans des caravansérails, se descendait un peu de soupe pour le dîner puis se retirait dans sa chambre, se laissant submerger par la mélancolie. Il sentait sur son cœur le poids de la distance qui le séparait des personnes qu’il connaissait et aimait.

Après avoir acheté un fusil à percussion, il allait chasser la panthère dans la forêt de Tenuet-el-ad, située dans le massif montagneux de Ouarsenis. Cependant, l’arme était défectueuse et donc il se contentait de la porter en bandoulière lors de ses excursions. Chaque jour il parcourait cinq ou six kilomètres au milieu des plantes de laurier aux fleurs roses, puis il se rendait au hammam pour se relaxer. Il découvrait les gorges connues seulement des Arabes, qui ressemblaient à celles illustrées dans le Journal des voyages. La nuit il dormait dans des abris de fortune ou dans des caravansérails, se descendait un peu de soupe pour le dîner puis se retirait dans sa chambre, se laissant submerger par la mélancolie. Il sentait sur son cœur le poids de la distance qui le séparait des personnes qu’il connaissait et aimait.  Mais c’était impossible de fuir cette sensation, que ce soit sur les côtes normandes ou sur la côte d’Azur, sur les rives de la Seine ou dans le désert, elle faisait partie de la condition humaine, une condition sans issue. Au sud, Maupassant se sentait plus vivant et par conséquent mortel, sujet à périr. Dans cette situation, dans la lutte entre la nature et la culture, c’était la nature qui gagnait. Il se sentait un individu plein de nerfs, secoué par les mêmes sensations qu’un tremblement de terre, enivré de lumière et d’étoiles… Mais le devoir l’appelait à Paris.

Mais c’était impossible de fuir cette sensation, que ce soit sur les côtes normandes ou sur la côte d’Azur, sur les rives de la Seine ou dans le désert, elle faisait partie de la condition humaine, une condition sans issue. Au sud, Maupassant se sentait plus vivant et par conséquent mortel, sujet à périr. Dans cette situation, dans la lutte entre la nature et la culture, c’était la nature qui gagnait. Il se sentait un individu plein de nerfs, secoué par les mêmes sensations qu’un tremblement de terre, enivré de lumière et d’étoiles… Mais le devoir l’appelait à Paris.En novembre il retourna à Alger puis il prit tout de suite un train pour Tunis. Là le climat était plus humide mais moins oppressant. Le train était très lent, il s’arrêtait à toutes les stations, mais traversait des vallées merveilleuses, pleines d’eucalyptus. L’écrivain se laissait emporter par l’enthousiasme, racontait à François comme ce fut difficile pour lui d’arriver à avoir l’œil avisé, capable de distinguer les détails importants d’un paysage et de les insérer dans un récit.  Arrivé à Tunis, il visita les thermes romaines de Hammam Lif, si lugubres et en piteux état qu’il avait l’impression de se trouver dans une tombe. Il préférait de loin être en plein air, sous l’immensité du ciel bleu cobalt et dans un paysage enchanteur. Lorsque le directeur de la banque de Tunis lui proposa un tour à Kairouan sur son landau, l’écrivain accepta volontiers. Arrivé à destination, il visita la grande mosquée, les cimetières blancs et les villages balayés par le vent qui soulevait le sable. Lorsqu’il retourna à Tunis, il fit mettre un poêle dans son appartement avenue de la Marine et se mit au travail. De nuit, il observait le ciel étoilé et écoutait le bruit sourd du poêle, tandis que de jour il allait à la découverte des alentours. Il alla à Carthage avec François. Mais dans la zone archéologique il trouva seulement des murs écroulés et des pierres mal entassées au milieu de l’herbe. Salammbô, la protagoniste du roman de Flaubert n’habitait plus ici, pensa l’écrivain. Il regardait en silence cette capitale du rien et il avait l’impression de sentir dans l’air le parfum des citrons et des cyprès, mais ce n’était qu’une illusion…

Arrivé à Tunis, il visita les thermes romaines de Hammam Lif, si lugubres et en piteux état qu’il avait l’impression de se trouver dans une tombe. Il préférait de loin être en plein air, sous l’immensité du ciel bleu cobalt et dans un paysage enchanteur. Lorsque le directeur de la banque de Tunis lui proposa un tour à Kairouan sur son landau, l’écrivain accepta volontiers. Arrivé à destination, il visita la grande mosquée, les cimetières blancs et les villages balayés par le vent qui soulevait le sable. Lorsqu’il retourna à Tunis, il fit mettre un poêle dans son appartement avenue de la Marine et se mit au travail. De nuit, il observait le ciel étoilé et écoutait le bruit sourd du poêle, tandis que de jour il allait à la découverte des alentours. Il alla à Carthage avec François. Mais dans la zone archéologique il trouva seulement des murs écroulés et des pierres mal entassées au milieu de l’herbe. Salammbô, la protagoniste du roman de Flaubert n’habitait plus ici, pensa l’écrivain. Il regardait en silence cette capitale du rien et il avait l’impression de sentir dans l’air le parfum des citrons et des cyprès, mais ce n’était qu’une illusion…

Arrivé à Tunis, il visita les thermes romaines de Hammam Lif, si lugubres et en piteux état qu’il avait l’impression de se trouver dans une tombe. Il préférait de loin être en plein air, sous l’immensité du ciel bleu cobalt et dans un paysage enchanteur. Lorsque le directeur de la banque de Tunis lui proposa un tour à Kairouan sur son landau, l’écrivain accepta volontiers. Arrivé à destination, il visita la grande mosquée, les cimetières blancs et les villages balayés par le vent qui soulevait le sable. Lorsqu’il retourna à Tunis, il fit mettre un poêle dans son appartement avenue de la Marine et se mit au travail. De nuit, il observait le ciel étoilé et écoutait le bruit sourd du poêle, tandis que de jour il allait à la découverte des alentours. Il alla à Carthage avec François. Mais dans la zone archéologique il trouva seulement des murs écroulés et des pierres mal entassées au milieu de l’herbe. Salammbô, la protagoniste du roman de Flaubert n’habitait plus ici, pensa l’écrivain. Il regardait en silence cette capitale du rien et il avait l’impression de sentir dans l’air le parfum des citrons et des cyprès, mais ce n’était qu’une illusion…

Arrivé à Tunis, il visita les thermes romaines de Hammam Lif, si lugubres et en piteux état qu’il avait l’impression de se trouver dans une tombe. Il préférait de loin être en plein air, sous l’immensité du ciel bleu cobalt et dans un paysage enchanteur. Lorsque le directeur de la banque de Tunis lui proposa un tour à Kairouan sur son landau, l’écrivain accepta volontiers. Arrivé à destination, il visita la grande mosquée, les cimetières blancs et les villages balayés par le vent qui soulevait le sable. Lorsqu’il retourna à Tunis, il fit mettre un poêle dans son appartement avenue de la Marine et se mit au travail. De nuit, il observait le ciel étoilé et écoutait le bruit sourd du poêle, tandis que de jour il allait à la découverte des alentours. Il alla à Carthage avec François. Mais dans la zone archéologique il trouva seulement des murs écroulés et des pierres mal entassées au milieu de l’herbe. Salammbô, la protagoniste du roman de Flaubert n’habitait plus ici, pensa l’écrivain. Il regardait en silence cette capitale du rien et il avait l’impression de sentir dans l’air le parfum des citrons et des cyprès, mais ce n’était qu’une illusion…Il rentra en France le 27 janvier 1889 pour accompagner le long de la côte provençale l’illustrateur de son livre Sur l’eau. Terminé cet engagement, il retourna à Cannes, où se trouvait aussi sa mère, et où il hébergeait Claude Monet sur Bel Ami. Le peintre n’était pas habitué aux couleurs vives de la Méditerranée et en était tout étourdi. Ensemble, ils ont participé à la bataille des fleurs sur la Croisette à Nice. Puis, dans son appartement inondé de lumière, aux murs duquel étaient suspendues quelques toiles représentant Gênes, il commença à écrire la pièce de théâtre Madame Thomassin. Quand il montait sur son yacht, le mère Laura le regardait prendre le large, mais préférait rester prudemment sur la terre ferme sans le suivre.

De retour à Paris, son appartement sombre et plein d’objets et de statues provenant des quatre coins du monde lui semblait un sépulcre, fermé par la vieille porte qui un temps faisait partie du harem du Grand Turc.

Maupassant aimait les fêtes simples, avec des gens du peuple, les dîners en plein air à l’ombre des arbres, entouré d’allègres jeunes gens. Là il se sentait plus libre que dans les fêtes mondaines. Cependant, il aimait aussi parfois organiser des grandes fêtes, où il donnait libre cours à son imagination. Le 18 août 1889 il en organisa une à Étretat. Il fit construire des cabanes, dans lesquelles il installa des tissus sombres et des lanternes qui donnaient une atmosphère lugubre et mystérieuse. Au fond d’une galerie verte créée par des branches d’arbres il mit en place un trompe l’œil qui représentait la scène d’un crime. Pour la rendre plus réelle, il fit gicler du sang de poulet un peu partout. Il y avait des bidons de benzine, des uniformes de pompier et des pompes à eau. Quand tout fut prêt, un luxueux yacht à vapeur s’approcha de la rive. De l’échelle descendirent de belles dames élégantes qui avaient pris place sur les chaloupes pour débarquer. Toutes les chambres d’hôtel des environs avaient été réservées, vu que le nombre d’invités atteignait les deux cents personnes. La fête commença avec des danses et continua avec un spectacle théâtral qui prévoyait que le coupable du crime représenté sur la toile fût arrêté et mis en prison dans une des cabanes. Celle-ci aurait ensuite été incendiée et les invités, vêtus avec les habits de pompier, auraient éteint les flammes. Pour les dames plus tranquilles il y avait le jeu de la tombola, où le gagnant remportait un poulet ou un lapin vivant. Après le dîner, Jules Maupassant joua du piano et chanta des airs qu’il avait composé.

Maupassant aimait les fêtes simples, avec des gens du peuple, les dîners en plein air à l’ombre des arbres, entouré d’allègres jeunes gens. Là il se sentait plus libre que dans les fêtes mondaines. Cependant, il aimait aussi parfois organiser des grandes fêtes, où il donnait libre cours à son imagination. Le 18 août 1889 il en organisa une à Étretat. Il fit construire des cabanes, dans lesquelles il installa des tissus sombres et des lanternes qui donnaient une atmosphère lugubre et mystérieuse. Au fond d’une galerie verte créée par des branches d’arbres il mit en place un trompe l’œil qui représentait la scène d’un crime. Pour la rendre plus réelle, il fit gicler du sang de poulet un peu partout. Il y avait des bidons de benzine, des uniformes de pompier et des pompes à eau. Quand tout fut prêt, un luxueux yacht à vapeur s’approcha de la rive. De l’échelle descendirent de belles dames élégantes qui avaient pris place sur les chaloupes pour débarquer. Toutes les chambres d’hôtel des environs avaient été réservées, vu que le nombre d’invités atteignait les deux cents personnes. La fête commença avec des danses et continua avec un spectacle théâtral qui prévoyait que le coupable du crime représenté sur la toile fût arrêté et mis en prison dans une des cabanes. Celle-ci aurait ensuite été incendiée et les invités, vêtus avec les habits de pompier, auraient éteint les flammes. Pour les dames plus tranquilles il y avait le jeu de la tombola, où le gagnant remportait un poulet ou un lapin vivant. Après le dîner, Jules Maupassant joua du piano et chanta des airs qu’il avait composé.La santé de Maupassant continuait à se dégrader et sa croisière le long des côtes italiennes et de l’Afrique du Nord à bord de son yacht Bel Ami aura été la dernière. Le récit des lieux visités se trouve dans le livre intitulé La vie errante. Au retour, il quitta son appartement parisien pour s’installer à Poissy, sur les rives de la Seine. Il souffrait de migraines, soignées avec de l’antipyrine, qui augmentait la sensation de froid.

Il faisait aussi froid à Étretat, c’était un printemps rigoureux et pluvieux. Dans une lettre adressée à un ami, il écrivit qu’il vivait sous des orages continus. Toutefois, il resta tout l’été dans cette « horrible Sibérie ». Mais le paradis de son enfance s’était transformé en enfer. Il observait les couples marcher sur les galets de la plage et s’ennuyait. Il décida alors de vendre la maison, il ne voulait plus y retourner. Il alla chercher un meilleur endroit pour sa santé sur les bords du lac du Bourget, en Savoie, et à Aix-les-Bains. Là il retrouva le soleil et il se trouvait très bien dans l’appartement qu’il avait loué à deux pas de la station thermale. Mais malgré les soins, ses migraines ne passaient pas. Et, vaniteux comme il était, il appliquait chaque soir du charbon et de la mousse de saponine pour sauver ses cheveux qui commençaient à tomber.

Puis il décida de partir encore une fois. Au début du mois de novembre, il s’embarqua pour Alger, où il acheta une maison au numéro 5 de la rue Ledru-Rollin. Il continuait à souffrir de migraines mais le soleil lui rendait la douleur plus supportable. Il se promenait, entrait dans les mosquées « comme un bon musulman » et, dans ces silencieux refuges de prière, il écrivait. De nuit, il vagabondait dans le labyrinthe des ruelles sur lesquelles donnaient des maisons des Mille et une Nuit. Il voyait passer des silhouettes fugaces et silencieuses, vêtues de blanc, « semblables à des personnages d’une histoire ». Il dormait mal, mais se sentait plus vivant en Afrique. D’Alger, il envoya des chroniques au Gil Blas puis repartit pour Tunis, où il continua à travailler sur le livre Fort comme la mort. En janvier il retourna à Cannes, où se trouvait sa mère, amaigri et bronzé. À bord de son yacht il affrontait une mer agitée, tenant fermement la barre du timon. Il n’aimait pas trop les gens qui étaient là pour passer l’hiver. Quand il retourna à Paris, il avait avec lui des objets d’Afrique, parmi lesquels des boucles d’oreille traditionnelles et l’encrier d’un homme de loi à offrir à Geneviève Straus et à son mari.

Puis il décida de partir encore une fois. Au début du mois de novembre, il s’embarqua pour Alger, où il acheta une maison au numéro 5 de la rue Ledru-Rollin. Il continuait à souffrir de migraines mais le soleil lui rendait la douleur plus supportable. Il se promenait, entrait dans les mosquées « comme un bon musulman » et, dans ces silencieux refuges de prière, il écrivait. De nuit, il vagabondait dans le labyrinthe des ruelles sur lesquelles donnaient des maisons des Mille et une Nuit. Il voyait passer des silhouettes fugaces et silencieuses, vêtues de blanc, « semblables à des personnages d’une histoire ». Il dormait mal, mais se sentait plus vivant en Afrique. D’Alger, il envoya des chroniques au Gil Blas puis repartit pour Tunis, où il continua à travailler sur le livre Fort comme la mort. En janvier il retourna à Cannes, où se trouvait sa mère, amaigri et bronzé. À bord de son yacht il affrontait une mer agitée, tenant fermement la barre du timon. Il n’aimait pas trop les gens qui étaient là pour passer l’hiver. Quand il retourna à Paris, il avait avec lui des objets d’Afrique, parmi lesquels des boucles d’oreille traditionnelles et l’encrier d’un homme de loi à offrir à Geneviève Straus et à son mari. Quand il n’en pouvait plus, il allait comme d’habitude à Poissy, à l’hôtel-restaurant L’Esturgeon. Il se promenait le long des sentiers qui descendaient vers la Seine et de temps en temps il allait à Triel, près de Médan, dans la luxueuse Villa Stieldorff prendre le thé. Dans cet établissement qui surplombait le fleuve séjournait aussi Zola. Alors qu’il était en Sicile, Maupassant avait lu Germinal et avait écrit des commentaires élogieux à l’auteur, en lui disant que c’était son plus beau livre, un vrai chef-d’œuvre. Mais en tant qu’individus, les deux écrivains n’avaient pas grand-chose à se dire. Toutefois, Maupassant était content de se trouver loin de cette « grande salope » d’Exposition universelle qui défigurait la ville. À Triel, la vue sur le fleuve et sur les forêts était inestimable, les roses et les fraises du jardin de l’hôtel parfumaient l’atmosphère et Maupassant était enivré de cette « gourmandise » de parfums qui se répandait dans l’air et qu’il aurait voulu avaler…. Maupassant buvait l’eau de la source de Saint-Galmier et allait au restaurant manger la galette de riz dont il était friand. Il allait se baigner, gambadait dans la forêt, éprouvant une « joie animale », puis s’allongeait sur la chaise longue, les narines frémissantes, prêt à remplir ses yeux de la couleur des arbres et de l’éclat de l’eau.

Cependant, en 1891, sa santé mentale et physique se dégradèrent définitivement. Fièvre, maux de tous genres, paralysies temporaires, mais aussi amnésie, hallucinations et difficulté de raisonner. Désormais aucune thérapie ne pouvait soulager son corps, proie aux souffrances les plus terribles. Après avoir rédigé un testament dans lequel il laissait en héritage ses biens à la fille de son frère, il fit une tentative de suicide le 2 janvier 1892. Comme il délirait et qu’il était pris de fortes crises épileptiques, il fut interné dans un établissement de soins du docteur Blanche, à Passy, d’où il n’est plus ressorti. Il y décéda le 6 juillet 1893, après avoir été dans le coma une semaine. Il fut enterré au cimetière de Montparnasse.